a8体育直播-攀岩女将挑战北京网红吊桥,确实很难!汗水与坚持铸就极限瞬间

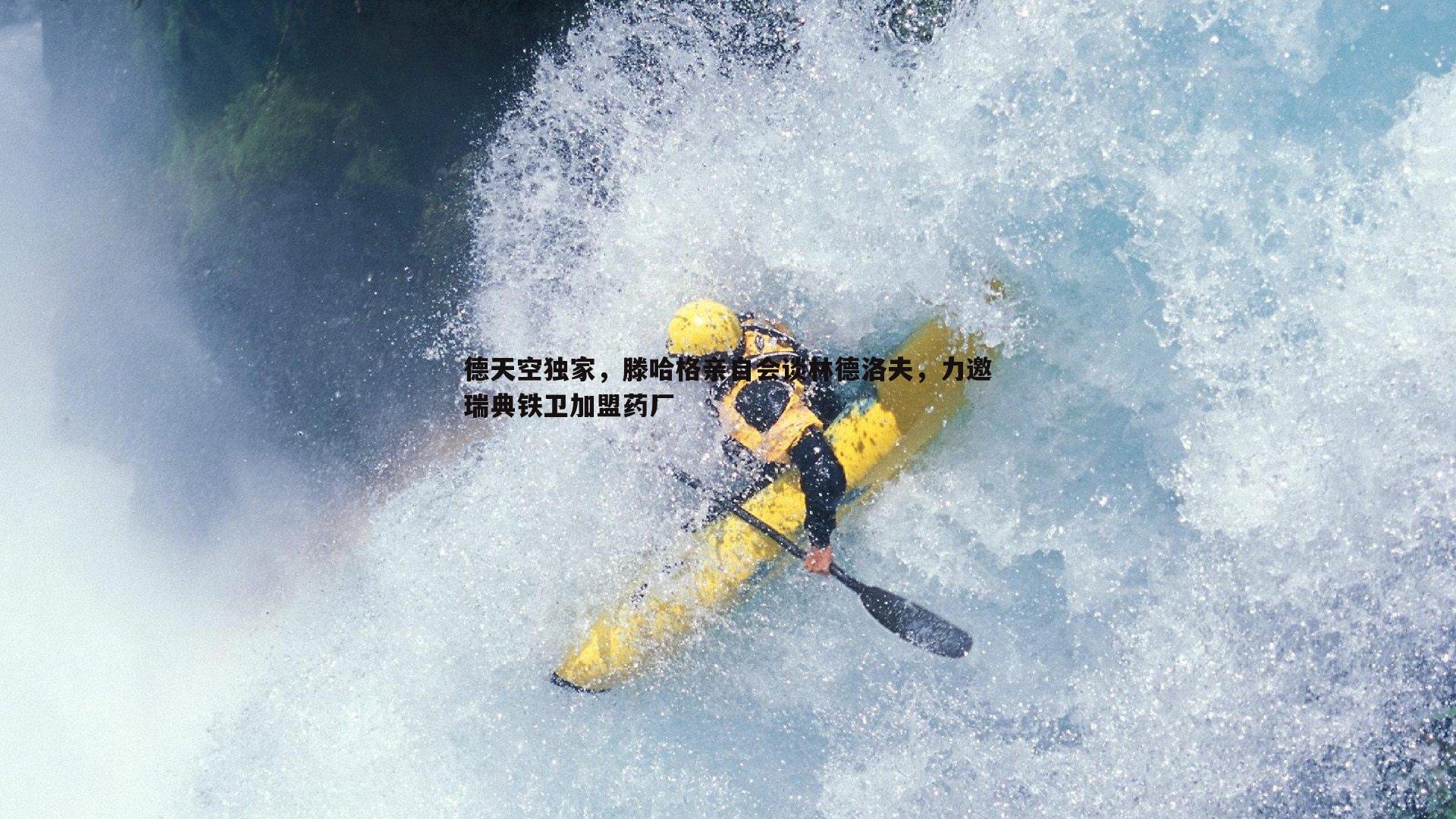

在北京郊外一处风景秀丽的峡谷中,一座横跨湍急溪流的吊桥近年来悄然走红,这座桥并非寻常的步行通道,而是由数十个悬挂的金属吊环组成,每个环仅容单手抓握,桥身随风轻微晃动,下方是深达十米的激流,它被户外爱好者称为“网红吊桥”,因其独特的设计和极高的挑战性,吸引了无数冒险者前来一试身手,一位热爱攀岩的年轻女性——林小雨,决定向这座桥发起挑战,她的尝试不仅展现了极限运动的魅力,更在社交媒体上引发了关于“毅力与极限”的热议,整个过程,用她自己的话总结便是:“确实很难!”

挑战背景:网红桥的物理与心理考验

这座吊桥全长约30米,由20个独立吊环串联而成,每个环直径约15厘米,间距不等,最近处需跨步半米,最远处则超过一米,桥面离地十米,下方水流湍急,桥体因风力和人体移动而产生不规则摆动,挑战者需完全依靠上肢力量,从起点环依次移动至终点,中途掉落即为失败,设计初衷是模拟攀岩中的“横移”技巧,但增加了高空和心理压力要素,据当地户外俱乐部统计,自三年前建成以来,成功通关者不足百人,且多为专业运动员。

林小雨是一名28岁的软件工程师,业余时间痴迷于攀岩已有五年,她曾征服过国内多处高难度岩壁,但面对这座桥,她坦言:“第一次看到视频时,我就知道这不仅是力量测试,更是意志力的较量,攀岩中你有岩点可依,但这里只有滑溜的金属环,还得对抗桥的晃动——确实很难!”她的挑战计划在社交媒体上直播,吸引了数万网友围观,许多人留言称“光是看视频就手心冒汗”。

赛前准备:科学训练与心理建设

为了这次挑战,林小雨进行了三个月的专项训练,每周她都会前往北京的一家攀岩馆,模拟吊环移动:重点锻炼手指握力、核心稳定性和动态平衡,她的教练王磊(一位前国家队攀岩运动员)指出:“这座桥的难点在于不确定性,环的形状易脱手,加上风力干扰,要求挑战者在疲劳中保持精准判断,小雨的优势是她的心理素质——她学会了在高压下调节呼吸,这点比纯粹的力量更重要。”

训练中,林小雨还使用了VR技术模拟高空环境,以克服恐高反应,她分享道:“心理障碍才是最大敌人,每次训练后,我的手臂都像灌了铅,但更累的是大脑,必须时刻计算下一个动作。”这种准备反映了现代极限运动的发展趋势:科技与体能结合,追求更安全的突破。

挑战现场:汗水与惊险交织的20分钟

挑战当日,峡谷天气晴朗,但风速达每秒5米,给吊桥增添了变数,林小雨身着轻便运动服,手上涂满防滑镁粉,在安全绳保护下踏上起点环,她的策略是“慢速稳进”:每个环抓握后,先测试稳定性,再移动身体,前五个环相对顺利,她利用攀岩的“三点固定”原则(两手一脚或两脚一手始终抓握),节奏平稳。

从第六环开始,难度骤增,环间距扩大至一米二,且桥身因风力突然左摆,林小雨尝试跃移,但右手滑脱,身体瞬间悬空,仅靠左手吊住,围观者惊呼中,她迅速调整重心,脚踝勾住邻近环扣,重新稳住。“那一刻,心跳快到极限,但我告诉自己不能慌——呼吸,再呼吸!”她事后回忆,接下来的环节,她改用“动态摆动”技巧,利用桥体惯性荡向远方环,节省了体力。

中途最危机发生在第十二环:金属环因长期使用出现锈蚀,表面湿滑,林小雨多次抓握失败,手臂因乳酸堆积而颤抖,她暂停片刻,深呼吸后改用指尖捏握法,勉强通过,最后五环,体力接近透支,每移动一次都伴随沉重的喘息声,当她的手触碰到终点环时,现场爆发出掌声——全程耗时20分钟,比预计多了5分钟。

背后故事:极限运动中的女性力量

林小雨的挑战不仅是个人成就,更凸显了女性在极限运动中的崛起,她表示:“很多人觉得攀岩是男性主导的领域,但女性在耐力和细腻技巧上常有优势,这次挑战,我想证明‘难’不是借口,而是动力。”她的经历引发共鸣:社交媒体上,许多年轻女性留言称受其鼓舞,开始尝试户外运动。

专家分析,这类挑战反映了当代体育文化的变迁,体育评论员张伟指出:“网红桥这类设施,将极限运动大众化,降低了参与门槛,但核心精神不变——它考验的是人类对抗逆境的本能,林小雨的成功,在于她把‘难’化为一步步的行动,这正是体育精神的本质。”

挑战意义:从个人到社会的共鸣

这次挑战超越了个人层面,引发了公众对运动安全的讨论,现场有专业救护队待命,组织者强调“安全永远是第一位”,网友就“网红设施的管理规范”展开辩论:有人认为应加强维护,避免锈蚀等隐患;也有人主张保留原始挑战性。

对林小雨而言,这次经历是成长的烙印。“确实很难,但难才有价值,下次我可能会尝试蒙眼挑战!”她笑着说,她计划开设攀岩工作坊,鼓励更多人突破自我。

夕阳下,网红吊桥依旧随风轻摇,等待着下一位挑战者,而林小雨的故事,已成为这座桥传奇的一部分——证明在汗水与坚持面前,再难的障碍也能被征服。

评论留言

暂时没有留言!